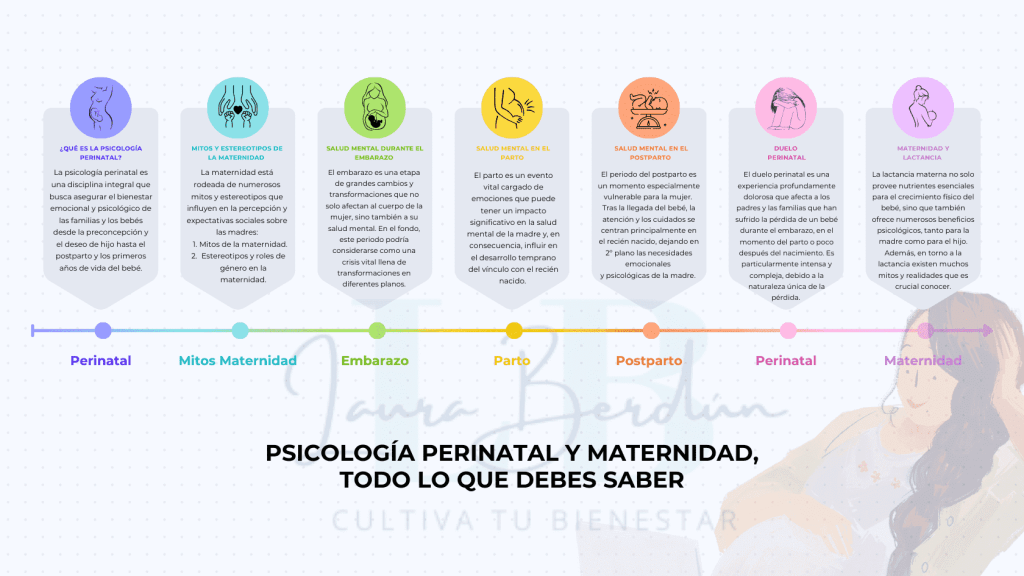

PSICOLOGÍA PERINATAL Y MATERNIDAD, TODO LO QUE DEBES SABER

¿Qué es la psicología perinatal?

¿Qué es la psicología perinatal y por qué es crucial en la vida de las futuras madres, bebés y sus familias? En este artículo exploraremos en detalle qué es la psicología perinatal y la maternidad y por qué está ganando tanto interés en los últimos tiempos, a pesar de ser una rama de la psicología que tiene raíces profundas y antiguas en la historia de la humanidad.

Índice de contenidos

ToggleDesmontaremos algunos de los mitos más comunes sobre la maternidad y la lactancia, y analizaremos cómo las diferentes etapas de la maternidad pueden afectar psicológicamente a las mujeres. Además, abordaremos temas delicados como el duelo perinatal y el rol fundamental de los profesionales de la salud en el apoyo a las madres y sus familias durante estos momentos críticos. Profundizaremos juntos en la psicología perinatal y maternidad.

Psicología perinatal: Definición y ámbito de estudio.

La psicología perinatal es una disciplina integral que busca asegurar el bienestar emocional y psicológico de las familias y los bebés desde la preconcepción y el deseo de hijo hasta el postparto y los primeros años de vida del bebé. De forma que, su objetivo general es el de promover la salud psíquica de las madres, los padres y los bebés y asegurarse que todos ellos cuentan con el apoyo necesario para afrontar los desafíos que surgen en este periodo.

Para alcanzar este objetivo general, la psicología perinatal cuenta con una serie de objetivos específicos, que incluyen:

- Asistir en las posibles dificultades en la concepción: brindar apoyo a las familias que enfrentan problemas para concebir, abordando el estrés y la ansiedad asociados con la infertilidad.

- Atender la psicopatología propia del periodo perinatal: evaluación y tratamiento de trastornos mentales específicos del período perinatal, como la depresión posparto y la ansiedad perinatal.

- Prestar atención a las familias con antecedentes de salud mental: ofrecer especial atención a familias con antecedentes de trastornos mentales, proporcionando estrategias para prevenir recaídas y manejar la posible sintomatología durante el embarazo y el posparto.

- Dar soporte a mujeres en situación o riesgo de exclusión: proporcionar apoyo a mujeres en contextos vulnerables, asegurando que reciban la atención emocional y psicológica que necesitan.

- Apoyar en los duelos gestacionales: apoyo en el proceso de duelo tras la pérdida de un embarazo, facilitando la expresión de emociones y la búsqueda de sentido.

- Acompañar las experiencias de partos traumáticos: intervenciones para familias que han vivenciado partos difíciles o traumáticos, ayudándolas a procesar la experiencia y reducir su impacto negativo en su bienestar psicológico.

- Sostener en los casos de prematuridad: apoyo a familias de bebés prematuros, ayudándolos a manejar el estrés y a establecer un vínculo afectivo seguro con su bebé.

- Respaldar en las posibles dificultades a la hora de asumir el nuevo rol de maternidad/paternidad: asistencia a familias que enfrentan dificultades en sus roles, promoviendo habilidades parentales positivas.

- Ayudar en las dificultades a la hora de establecer el vínculo con el bebé: intervenciones para fortalecer el vínculo entre padres e hijos, y promover una crianza saludable.

- Atender síntomas y trastornos psicosomáticos del infante (0-3 años): detección y manejo de síntomas y trastornos en los niños pequeños, ayudando a los padres a entender y responder adecuadamente a las necesidades de sus hijos.

Para cumplir con sus objetivos, la psicología perinatal abarca cuatro ámbitos de actuación principales:

- Prevención: implementación de estrategias de prevención para evitar la aparición de problemas emocionales y psicológicos durante el período perinatal.

- Detección: identificación temprana de problemas emocionales y psicológicos en madres, padres y bebés.

- Diagnóstico: evaluación profesional para determinar la naturaleza y extensión de los problemas de salud mental, facilitando el tratamiento adecuado.

- Intervención: implementación de estrategias y terapias para abordar los problemas identificados, ofreciendo apoyo emocional y psicológico.

Diferencias entre perinatal y neonatal.

Cuando nos referimos a neonatal nos estamos centrando el periodo específico de los primeros 28 días de vida del recién nacido. En este ámbito de intervención se incluiría: el establecimiento del vínculo entre padres-bebé, el desarrollo temprano del recién nacido, las intervenciones en casos de nacimientos prematuros, la atención a trastornos neonatales que puedan afectar al desarrollo y bienestar del bebé y la detección temprana y manejo de problemas de salud mental en los familiares que puedan afectar al recién nacido.

El periodo perinatal abarca un espacio de tiempo mucho más amplio, que va desde la preconcepción, hasta el embarazo, el parto, el puerperio y primer año de vida del bebé. Por lo tanto, el ámbito de intervención también incluye: los problemas en el área de la fertilidad y la concepción, aspectos relacionados con la salud mental durante este periodo, los duelos y pérdidas perinatales, los partos traumáticos y el apoyo general a las familias en situaciones de riesgo.

- Diferencias entre prenatal, perinatal y postnatal.

En el ámbito de todo lo que tiene que ver con la psicología de la maternidad y el desarrollo temprano del niño, es crucial distinguir entre los términos prenatal, perinatal y postnatal, ya que cada uno se refiere a etapas específicas con sus propios enfoques y necesidades. A continuación, se explican las diferencias entre estos conceptos:

- Prenatal: hace referencia a la etapa que va desde la concepción hasta el inicio del trabajo de parto. Este período es fundamental para el desarrollo del feto y para la preparación emocional y psicológica de los futuros padres.

- Perinatal: abarca un período más amplio, que incluye desde la preconcepción, el embarazo, el parto, hasta el primer año de vida del bebé. Este enfoque integral permite abordar las transiciones emocionales y psicológicas que experimentan las madres y sus familias.

- Postnatal: se concentra en el período posterior al nacimiento del bebé, generalmente considerado hasta el primer año de vida. Este período es crucial para el desarrollo del vínculo entre los padres y el bebé y para la adaptación a la nueva dinámica familiar.

Mitos y estereotipos de la Maternidad

La maternidad está rodeada de numerosos mitos y estereotipos que influyen en la percepción y expectativas sociales sobre las madres. En este apartado, desmitificaremos algunas creencias comunes y exploraremos cómo los roles de género y los estereotipos afectan la experiencia materna.

Mitos de la maternidad

Algunos de los mitos más extendidos sobre la maternidad son los siguientes:

- El «instinto maternal” entendido como que todas las mujeres tienen un deseo innato y universal de tener hijos. Esto no es así, ya que el deseo de tener un hijo está profundamente influenciado por las experiencias vitales, las relaciones personales y la cultura en la que cada mujer vive. Las decisiones sobre la maternidad son únicas y no se pueden generalizar como un instinto natural y homogéneo.

- La existencia de un flechazo inmediato con el recién nacido. Existe la creencia de que todas las madres sentirán un flechazo inmediato y profundo amor por su bebé al nacer. Sin embargo, muchas mujeres experimentan ambivalencia y no se enamoran del bebé a primera vista, lo que puede generar sentimientos de culpa. El vínculo materno se construye con el tiempo, y es completamente válido que una madre sienta amor de inmediato o que lo desarrolle gradualmente. Cada experiencia es singular y debe ser respetada en su diversidad.

- La maternidad como símbolo de realización personal o de “estar completa”. Si bien la maternidad puede ser una fuente significativa de satisfacción y felicidad para muchas mujeres, no es la única vía para encontrar la plenitud en la vida. Las mujeres pueden encontrar realización a través de una variedad de caminos, y es importante reconocer y validar estas diversas formas de vivir una vida plena.

- La maternidad como destino inevitable y natural de todas las mujeres. Este mito limita y condiciona las elecciones de vida. No todas las mujeres desean o pueden ser madres, y reducir la identidad femenina a la capacidad o deseo de procrear es una visión restrictiva. La maternidad debe ser una opción libre y personal, no una obligación impuesta por la sociedad.

Estereotipos y roles de género en la maternidad.

La maternidad está cargada de estereotipos y roles de género que moldean la percepción y las expectativas de las mujeres en torno a la experiencia de ser madres.

Algunos de los estereotipos que rodean a la maternidad son:

- Maternidad como experiencia completa y feliz: la sociedad frecuentemente presenta la maternidad como una experiencia que completa y hace feliz a la mujer. Sin embargo, esta visión idealizada obliga a muchas madres a hacer renuncias importantes y enfrentar desafíos significativos, lo que contradice la noción de que la maternidad es pura felicidad. La realidad es que la maternidad implica tanto momentos de alegría como de dificultad y sacrificio.

- Belleza durante el embarazo y el postparto: otro estereotipo común es que las mujeres deben mantener su belleza durante el embarazo y recuperar rápidamente su figura después del parto. Esta expectativa niega la realidad de que la maternidad afecta profundamente al cuerpo de la mujer, que cambia y puede tardar en recuperarse. Es importante reconocer y aceptar estos cambios como parte natural del proceso de ser madre.

- Sacrificio y abnegación: la maternidad a menudo se presenta como el ideal de sacrificio y abnegación, donde la identidad de madre debe prevalecer sobre la de mujer. Este estereotipo niega la tensión necesaria entre asumir la identidad de madre sin descuidar la identidad de ser mujer. Las madres deben poder equilibrar sus roles sin sentir que deben sacrificar completamente su individualidad.

Los roles de género en la maternidad son construcciones sociales que asignan expectativas y comportamientos específicos a las mujeres y los hombres en el contexto de la crianza y el cuidado de los hijos. Estos roles tradicionales han evolucionado con el tiempo, pero aún persisten y continúan afectando la dinámica familiar y la percepción de la maternidad en la sociedad moderna.

Históricamente, se ha esperado que las mujeres asuman el papel principal de cuidadoras, mientras que los hombres han sido vistos como los proveedores económicos de la familia. Esta división de roles no solo limita la participación de los padres en la crianza de los hijos, sino que también impone una carga significativa sobre las madres, quienes deben equilibrar las demandas del cuidado infantil con otras responsabilidades personales y profesionales. Estas expectativas generan una presión adicional para las mujeres, obligándolas a cumplir con ideales inalcanzables de perfección materna y abnegación.

Además, estos roles de género perpetúan la idea de que la identidad de una mujer está intrínsecamente ligada a su capacidad para ser madre, ignorando las múltiples facetas de la identidad femenina y minimizando las experiencias y logros de las mujeres fuera del ámbito de la maternidad.

En contraste, los hombres que se involucran activamente en la crianza de sus hijos son a menudo elogiados por realizar tareas que se consideran «naturalmente» femeninas. Este doble rasero refuerza la idea de que el cuidado infantil es principalmente responsabilidad de las mujeres, subestimando la capacidad y el papel de los padres en el desarrollo emocional y social de sus hijos. Es esencial promover una paternidad más equitativa, donde tanto hombres como mujeres compartan las responsabilidades y el gozo de la crianza de manera balanceada.

Además, existen ciertos mandatos sociales que favorecen también la perpetuación de los roles de género en el ámbito de la maternidad como:

- “¿Cuándo tendrás un hijo?” y cuando lo tienes, “¿cuándo viene el segundo?”: estas preguntas reflejan la presión constante para cumplir con los tiempos sociales y familiares de la reproducción.

- “Hasta que no has tenido un hijo, no eres una mujer completa”: esta afirmación refuerza la idea de que la maternidad es el único camino hacia la realización personal.

- “Si no tienes hijos, no puedes opinar”: esta idea descalifica las experiencias y opiniones de las mujeres que no son madres, reduciendo su validez social.

- “Se te pasa el arroz”: la presión del reloj biológico es una constante que sugiere que las mujeres deben apresurarse a tener hijos antes de que sea demasiado tarde.

Salud Mental durante el Embarazo

El embarazo es una etapa de grandes cambios y transformaciones que no solo afectan al cuerpo de la mujer, sino también a su salud mental. En el fondo, este periodo podría considerarse como una crisis vital llena de transformaciones en diferentes planos. En este apartado, exploraremos los miedos y ansiedades comunes, la depresión durante el embarazo, la ansiedad y las crisis de pareja que pueden surgir en esta etapa tan significativa.

El embarazo trae consigo una serie de desafíos y fluctuaciones emocionales. Se produce una transformación hormonal y corporal significativa, afectando profundamente la imagen corporal de la mujer. Además, también hay un cambio en el estatus social, con la inauguración de un nuevo rol, el de madre. Este es un momento de gran fluctuación emocional que puede llevar a momentos de cierta vulnerabilidad psicológica.

Además, el embarazo se caracteriza por ser un estado psíquico particular, con una mayor permeabilidad a lo inconsciente. Durante el embarazo, las mujeres pueden experimentar una accesibilidad aumentada a los procesos inconscientes, un fenómeno conocido como transparencia psíquica. Estos cambios pueden influir significativamente en el bienestar emocional y mental de la futura madre, subrayando la importancia de abordar y cuidar la salud mental durante el embarazo.

Miedos comunes durante el embarazo

El embarazo, como experiencia emocional intensa, suele traer consigo multitud de miedos que pueden manifestarse de diferentes maneras, afectando la salud mental y emocional de los futuros padres. En este apartado, abordaremos algunos de los miedos más comunes durante el embarazo, así como estrategias para manejarlos y recursos que pueden ser de ayuda.

- Confusión y dudas

Es común que las mujeres embarazadas experimenten confusión y ansiedad debido a los cambios físicos, emocionales y hormonales que están atravesando. La incertidumbre sobre el bienestar del bebé, el parto y la capacidad de ser una buena madre pueden ser fuentes significativas de preocupación. Para manejar estos miedos, es útil:

- Informarse debidamente: obtener información precisa y confiable sobre el embarazo, el parto y la crianza puede ayudar a reducir la ansiedad.

- Hablar con profesionales: consultar con médicos, enfermeras y psicólogos especializados en salud perinatal para aclarar dudas y recibir apoyo emocional.

- Retraimiento emocional

Algunas mujeres pueden experimentar un retraimiento emocional, sintiéndose desconectadas de sus emociones o de las personas a su alrededor. Este aislamiento puede ser una forma de lidiar con el miedo y la incertidumbre. Para enfrentar este retraimiento, se recomienda:

- Buscar apoyo social: mantenerse conectada con amigos y familiares que puedan ofrecer apoyo y comprensión durante esta etapa es fundamental.

- Participar en grupos de apoyo: unirse a grupos de apoyo para mujeres embarazadas donde se puedan compartir experiencias y recibir empatía de otras personas en la misma situación.

- Movilización de sentimientos

El embarazo puede movilizar una mezcla de sentimientos nuevos y antiguos, incluyendo recuerdos y emociones de la propia infancia, y relaciones con los propios padres debido a la anteriormente comentada transparencia psíquica. Estos sentimientos pueden ser abrumadores, pero también ofrecen una oportunidad para el crecimiento personal. Para manejar estos sentimientos, se sugiere:

- Terapia psicológica: la terapia puede ser una herramienta valiosa para explorar y entender estos sentimientos, y desarrollar estrategias para manejarlos.

- Practicar mindfulness: técnicas de mindfulness y meditación pueden ayudar a mantenerse presente y reducir el estrés.

Depresión durante el embarazo

La depresión durante el embarazo, también conocida como depresión prenatal, es una realidad que afecta a muchas mujeres. Es crucial reconocer y abordar esta condición, ya que puede tener efectos significativos tanto en la madre como en el desarrollo del bebé.

La depresión prenatal es más común de lo que se suele pensar, afectando a aproximadamente una de cada siete mujeres embarazadas. A menudo, los cambios hormonales, las preocupaciones sobre el embarazo y el futuro, y el estrés general pueden contribuir al desarrollo de la depresión en esta etapa.

Existen algunos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar depresión durante el embarazo:

- Historial de depresión o ansiedad: mujeres con antecedentes de depresión o trastornos de ansiedad son más susceptibles de desarrollar sintomatología depresiva durante el embarazo.

- Factores genéticos: la predisposición genética puede desempeñar un papel en la aparición de la depresión prenatal.

- Estrés: altos niveles de estrés, ya sea por problemas financieros, laborales o personales, pueden contribuir al riesgo del desarrollo de depresión en esta etapa.

- Apoyo social insuficiente: la falta de apoyo emocional y práctico de la pareja, la familia y los amigos puede aumentar la vulnerabilidad.

- Eventos traumáticos: experiencias traumáticas previas o actuales, como abuso o pérdidas, pueden ser desencadenantes de una depresión prenatal.

- Problemas en la relación de pareja: los conflictos significativos con la pareja o problemas de relación pueden incrementar el riesgo.

Los síntomas de la depresión durante el embarazo pueden variar, pero los más comunes pueden incluir: sentimientos de tristeza profunda y persistente, anhedonia o pérdida de interés en actividades que anteriormente resultaban placenteras, sensación de cansancio y falta de energía, cambios en el apetito y el sueño, sentimientos de inutilidad, culpa o desesperanza, dificultades en la toma de decisiones, problemas para concentrarse y/o pensamientos recurrentes sobre la muerte.

Es esencial abordar la depresión prenatal con estrategias adecuadas de manejo y tratamiento. Algunas de las opciones incluyen:

- Terapia psicológica: la terapia puede ser muy efectivas para tratar la depresión. Hablar con un psicólogo o terapeuta especializado en salud perinatal puede proporcionar el apoyo necesario.

- Opciones farmacológicas: en algunos casos, los antidepresivos pueden ser recomendados. Es fundamental discutir con un médico los beneficios y riesgos para encontrar el tratamiento más seguro y efectivo.

- Apoyo social: construir o contar con una red de apoyo sólido, incluyendo a la pareja, la familia y los amigos, puede proporcionar el soporte emocional necesario.

- Grupos de apoyo: unirse a grupos de apoyo para mujeres embarazadas puede ayudar a compartir experiencias y obtener comprensión y apoyo de otras mujeres que enfrentan desafíos similares.

- Autocuidado: mantener una rutina de autocuidado, que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular y tiempo para el descanso, es crucial para el bienestar emocional.

- Técnicas de relajación: practicar mindfulness, meditación, yoga y otras técnicas de relajación puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Reconocer y tratar la depresión durante el embarazo es vital para la salud de la madre y el bebé. Con el apoyo adecuado y las intervenciones apropiadas, es posible gestionar esta condición y asegurar un embarazo más saludable y feliz.

Ansiedad y embarazo

La sintomatología ansiosa durante el embarazo se da con bastante frecuencia y puede afectar tanto a la madre como al desarrollo del bebé. En 2018, Psicothema publicó un estudio para estimar la incidencia y prevalencia de la ansiedad durante el embarazo e identificar los factores asociados. Los resultados revelaron una prevalencia de ansiedad del 19.5% en el primer trimestre, 16.8% en el segundo trimestre y 17.2% en el tercer trimestre. Se identificaron varios factores predictivos de los síntomas de ansiedad, incluyendo ser fumadora, tener enfermedades previas y experimentar cambios en las relaciones sociales.

Basándonos en la experiencia clínica, algunos factores de riesgo adicionales a la hora de desarrollar ansiedad en esta etapa incluyen: tener un historial previo de sintomatología ansiosa, haber experimentado alguna pérdida perinatal previa, haber tenido embarazos con dificultades médicas, la concurrencia de situaciones vitales estresantes y/o el estar experimentado dificultades a nivel de pareja.

La ansiedad durante el embarazo puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo momentos de: palpitaciones, sudoración, sensación de falta de aire, pensamientos constantes o recurrentes sobre posibles complicaciones, alternaciones en el sueño, irritabilidad y/o retraimiento emocional. Es importante mencionar que, especialmente durante el primer trimestre, debido al aumento de la hormona gonadotropina coriónica humana (HcG), puede darse un hipertiroidismo transitorio cuya sintomatología puede asemejarse y confundirse con ansiedad.

Para mejorar la detección y manejo de la ansiedad durante el embarazo, sería interesante:

- Psicoterapia conjunta/interdisciplinar: sesiones de terapia con la mujer embarazada y con la participación, en la medida de lo posible, de la matrona que atiende el embarazo.

- Especial sensibilidad en las visitas médicas: incluyendo siempre preguntas y medidas específicas sobre el estado emocional de la embarazada en cada visita prenatal.

- Educación Maternal: incluir en las clases de preparación al parto sesiones previas sobre manejo de emociones durante esta etapa.

- Mindfulness y meditación: para promover la relajación y reducir el estrés.

- Ejercicio moderado: actividades de bajo impacto, como caminar o yoga, pueden ser beneficiosas durante el embarazo.

- Apoyo social: hablar con amigos, familiares o contar con un grupo de apoyo.

Reconocer y abordar la ansiedad durante el embarazo es esencial para la salud y el bienestar de la madre y el bebé. Con un enfoque multidisciplinario y el apoyo adecuado, es posible gestionar esta condición de manera efectiva.

Crisis de pareja durante el embarazo

El embarazo es una etapa de grandes cambios y desafíos que pueden poner a prueba la relación de pareja. Algunos de los factores que pueden afectar a la pareja en esta etapa son:

- Cambios hormonales y emocionales: las fluctuaciones hormonales en la mujer pueden influir en su estado de ánimo, provocando irritabilidad, ansiedad o depresión, lo que puede generar malentendidos y conflictos en la pareja.

- Preocupaciones financieras: la llegada de un bebé conlleva gastos significativos. Las preocupaciones sobre la estabilidad financiera pueden aumentar el estrés y generar tensiones en la relación.

- Roles y expectativas: las expectativas sobre los roles de cada uno en el cuidado del bebé y las tareas del hogar pueden no coincidir, causando fricciones. A menudo, las parejas tienen que renegociar sus roles y responsabilidades.

- Intimidad: los cambios físicos y emocionales pueden afectar la vida sexual de la pareja. La disminución de la actividad sexual o cambios en la intimidad pueden ser motivo de preocupación y conflicto.

Mantener una relación saludable durante el embarazo requiere esfuerzo y compromiso de ambos miembros de la pareja. Algunos consejos para mantener una relación saludable durante esta etapa serían:

- Comunicación abierta y respetuosa: es crucial mantener una comunicación honesta y abierta entre los miembros de la pareja. Hablar sobre los sentimientos, miedos y expectativas sobre lo que está por venir puede prevenir malentendidos y fortalecer la relación.

- Apoyo mutuo: mostrar empatía y apoyo mutuo es esencial. Reconocer y validar los sentimientos del otro ayuda a construir una base sólida de comprensión y respeto.

- Tiempo de calidad: asegurarse de pasar tiempo juntos, disfrutando de actividades que ambos disfruten, puede fortalecer la conexión emocional.

- Preparación conjunta: asistir juntos a clases prenatales y prepararse para la llegada del bebé puede ayudar a alinear expectativas y reducir ansiedades.

Al abordar los desafíos juntos y apoyarse mutuamente, es posible fortalecer la relación y prepararse mejor para la llegada del bebé. Si las tensiones aumentan de forma significativa, también puede ser beneficioso buscar la ayuda de un terapeuta de pareja.

Salud Mental en el Parto

El parto es un evento vital cargado de emociones que puede tener un impacto significativo en la salud mental de la madre y, en consecuencia, influir en el desarrollo temprano del vínculo con el recién nacido. En este apartado, exploraremos algunos de los factores que pueden influir en el bienestar psicológico de la madre en este momento, cuál debería ser el rol de los profesionales de la salud durante este evento y cómo afecta todo esto al vínculo de apego madre-hijo.

Factores que influyen en la salud mental durante el parto

La salud mental de la madre en el momento del parto está influenciada por una serie de factores interrelacionados que abarcan aspectos físicos, emocionales y contextuales.

El apoyo emocional y físico de la pareja, familiares y el equipo médico es esencial. La presencia de personas de confianza puede reducir significativamente el estrés y la ansiedad del momento, proporcionando a la madre y al bebé por nacer un entorno de seguridad y tranquilidad. Esta sensación de apoyo se ve reforzada por la preparación y educación previa al parto. Las clases prenatales y los recursos educativos permiten a la madre tener expectativas realistas y enfrentar el proceso con mayor confianza.

La percepción y manejo del dolor durante el parto influyen considerablemente en la experiencia emocional de la madre. Opciones adecuadas de alivio del dolor y contar con técnicas de manejo de este pueden hacer una gran diferencia en su bienestar psicológico, minimizando el miedo y la ansiedad asociados al dolor intenso.

Otro factor crucial son las intervenciones médicas. La cantidad y tipo de intervenciones, como cesáreas, uso de fórceps o inducción del parto, pueden afectar la salud mental de la madre. Las intervenciones inesperadas o no deseadas pueden generar sentimientos de pérdida de control y ansiedad, impactando negativamente su experiencia de parto.

Las expectativas y experiencias previas también juegan un papel significativo. Las experiencias de partos anteriores o historias de traumas relacionados con la salud pueden influir en cómo la madre vive el parto actual. Además, el imaginario social y el entorno donde se desarrolla un parto también influyen. En nuestra cultura, los partos suelen tener lugar en hospitales, lugares diseñados para tratar enfermedades y emergencias, que suelen ser asépticos e impersonales. Este entorno puede influir moldeando las expectativas y miedos tanto de los profesionales como de las mujeres. La percepción del parto como una experiencia dolorosa, riesgosa y difícil es común, en parte debido a las condiciones en las que se da a luz.

Rol de los profesionales de la salud durante el parto

El modelo actual del manejo del parto, de forma general, se caracteriza por ser mecanicista, biologicista, intervencionista y medicalizado. En este contexto, la mujer a menudo es tratada como un objeto pasivo de procedimientos médicos, lo que puede derivar en situaciones de violencia obstétrica.

En 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacaba en un artículo que una buena experiencia de parto va más allá de simplemente dar a luz a un bebé sano. Investigaciones han demostrado que las mujeres reportan altos niveles de falta de respeto y trato abusivo durante el parto en hospitales de todas las regiones y culturas.

Parece quedar claro que el enfoque actual, centrado exclusivamente en la supervivencia, no es suficiente. Para mejorar la experiencia del parto, necesitamos un modelo que sitúe a la mujer y su bebé en el centro del proceso. Algunos elementos clave de este enfoque serían:

- Evitar intervenciones médicas innecesarias: minimizar las intervenciones que no sean absolutamente necesarias para la salud de la madre y el bebé.

- Fomentar la libertad de movimiento durante el trabajo de parto: permitir que las mujeres se muevan libremente puede facilitar el proceso natural del parto.

- Permitir que las mujeres elijan la postura en la que dan a luz: dar opciones para que las mujeres elijan la posición que les resulte más cómoda y natural.

- Asegurar el acompañamiento de elección de la mujer en todo momento: la presencia de personas de confianza puede proporcionar un apoyo emocional crucial.

- Garantizar la privacidad y confidencialidad: respetar la intimidad de las mujeres durante el parto es fundamental para su bienestar emocional.

- Brindar información adecuada sobre el alivio del dolor: informar sobre las opciones disponibles para el manejo del dolor y respetar las decisiones de la mujer.

Se trata de cambiar de un enfoque médico del parto a otro donde también tenga lugar para la experiencia emocional y física de la madre que da a luz. Para avanzar hacia este modelo deseable, los profesionales de la salud deben adoptar prácticas que empoderen a las mujeres, respetando sus deseos y necesidades individuales. Este cambio de paradigma no solo mejoraría la experiencia del parto, sino que también contribuiría a la formación de un vínculo más saludable entre la madre y el bebé desde el primer momento.

Impronta perinatal

El concepto de impronta perinatal hace referencia a las experiencias y estímulos que recibe el bebé durante desde el embarazo hasta las primeras horas y días después del nacimiento. Durante este periodo, el cerebro del recién nacido es especialmente receptivo a los estímulos externos.

La relación madre-hijo se ve profundamente influenciada por la impronta perinatal. Un inicio positivo y estrecho en la relación puede fortalecer el vínculo de apego seguro, esencial para el bienestar emocional del niño.

El nacimiento puede ser tan traumático para el bebé como el parto lo es para la madre. Históricamente, los bebés eran tratados como objetos en lugar de sujetos, ignorando sus necesidades emocionales y fisiológicas. Sin embargo, se ha demostrado que el contacto piel con piel inmediatamente después del nacimiento tiene múltiples beneficios. Este contacto estabiliza el nivel de oxígeno, la respiración y la frecuencia cardiaca del bebé. Además, ayuda a mantener y regular la temperatura corporal del recién nacido, favoreciendo la producción de leche materna y, por ende, la lactancia.

Pueden darse situaciones en las que un bebé recién nacido deba someterse a observación rigurosa o a algún tratamiento médico específico. En estas situaciones, es fundamental permitir el acceso continuado de los padres a sus bebés. Esto facilita el desarrollo de un vínculo de apego seguro, esencial para el desarrollo emocional y social del niño. Un apego seguro se caracteriza por la confianza del niño en que sus necesidades serán atendidas de manera consistente y afectuosa, y está asociado con mejores resultados en términos de salud mental.

En la otra cara de la moneda, la insuficiencia crónica del apego puede tener consecuencias graves para el desarrollo del bebé. La discontinuidad en la relación madre-bebé, las separaciones reiteradas, la inestabilidad, las hospitalizaciones injustificadas y la incapacidad del cuidador principal para implicarse con el bebé pueden determinar patologías severas en el recién nacido.

Las experiencias negativas o la falta de contacto adecuado durante este periodo crítico pueden dificultar el establecimiento de un apego seguro. Es fundamental que los profesionales de la salud fomenten un entorno que favorezca el contacto temprano y continuo entre madre e hijo, evitando separaciones innecesarias y promoviendo prácticas como el alojamiento conjunto y la lactancia a demanda.

Salud Mental en el Postparto

El periodo del postparto es un momento especialmente vulnerable para la mujer. Tras la llegada del bebé, la atención y los cuidados se centran principalmente en el recién nacido, dejando en segundo plano las necesidades emocionales y psicológicas de la madre. Sin embargo, este es un periodo crítico en el que la salud mental de la mujer puede verse profundamente afectada.

Depresión postparto

El postparto en las mujeres es el momento vital de mayor riesgo de desarrollar un trastorno depresivo mayor. La prevalencia de la depresión postparto se sitúa entre el 10% y el 20%, aunque a menudo está infradiagnosticada, motivo por el cual a veces se la denomina «depresión sonriente».

Los síntomas de la depresión postparto pueden incluir: tristeza, llanto frecuente, anhedonia (pérdida de interés o placer en actividades), cansancio extremo, irritabilidad, sentimientos de aislamiento e incomprensión, preocupaciones obsesivas por el bienestar del bebé, miedo a hacerle daño al bebé, alteraciones en el sueño y el apetito, y/o pensamientos suicidas.

Algunos de los factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar depresión postparto son:

- Psicopatología materna previa: mujeres con antecedentes de trastornos mentales, como depresión o ansiedad, tienen un mayor riesgo de desarrollar depresión postparto. La historia de episodios depresivos previos es uno de los predictores más fuertes, ya que sugiere una predisposición biológica y psicológica a la depresión.

- Complicaciones obstétricas durante el embarazo o el parto: problemas como la preeclampsia, hemorragias, partos prematuros o intervenciones quirúrgicas de emergencia pueden aumentar el estrés y la ansiedad de la madre, contribuyendo al desarrollo de depresión postparto. Estas experiencias pueden ser traumáticas y afectar negativamente la percepción de la madre sobre su capacidad para cuidar y proteger a su bebé.

- Idealización de la maternidad: la expectativa irreal de que la maternidad será una experiencia perfecta y sin dificultades puede llevar a una fuerte disonancia cuando la realidad no coincide con estas expectativas. La presión social y cultural para ser una «madre perfecta» puede generar sentimientos de insuficiencia y fracaso, alimentando el riesgo de sufrir depresión postparto.

- Ansiedad durante el embarazo: la ansiedad intensa y persistente durante el embarazo, también conocida como ansiedad prenatal, es otro factor de riesgo significativo. La preocupación constante por la salud del bebé, el miedo al parto y las dudas sobre la capacidad de ser una buena madre pueden desgastar emocionalmente a la mujer, aumentando su vulnerabilidad a la depresión.

La depresión postparto puede tener también manifestaciones en el bebé, como problemas digestivos, alteraciones del sueño, llanto excesivo y dificultad para ser consolado. Además, esta condición puede afectar negativamente el vínculo madre-hijo, impactando en el desarrollo del bebé desde el punto de vista de la maduración psicomotriz, la afectividad y la capacidad de relacionarse con estímulos exteriores y realizar nuevos aprendizajes.

Para abordar la depresión postparto, es fundamental implementar un enfoque integral que aborde diversos aspectos de la vida de la madre y su entorno. La intervención terapéutica debe ser holística, personalizada y basada en las necesidades específicas de cada mujer. A continuación, se detallan los elementos clave que deben ser considerados en el tratamiento:

- Adaptación al nuevo rol maternal y manejo de la ambivalencia presente: la transición a la maternidad puede generar sentimientos encontrados de amor y agotamiento, alegría y frustración. Ayudar a la madre a aceptar y manejar esta ambivalencia es crucial para su bienestar emocional.

- Fortalecimiento del vínculo con el bebé: el establecimiento de un vínculo afectivo seguro entre la madre y el bebé es esencial. Intervenciones como el contacto piel con piel, la lactancia materna y la práctica del «porteo» (llevar al bebé en contacto cercano) pueden promover una conexión emocional positiva.

- Revisión de creencias y expectativas sobre la maternidad: muchas mujeres cargan con expectativas irreales sobre la maternidad, influenciadas por su entorno cultural y familiar. La terapia puede ayudar a identificar y desafiar estas creencias, fomentando una visión más realista y compasiva de sí mismas como madres.

- Exploración de la historia personal y transgeneracional: la relación de la mujer con su propia madre y su historia familiar pueden influir en su experiencia de la maternidad. La terapia puede explorar estos antecedentes para entender mejor los patrones emocionales y relacionales que afectan a la nueva madre.

- Evaluación de las circunstancias físicas y emocionales del embarazo y parto: las experiencias de embarazo y parto pueden ser traumáticas y afectar la salud mental de la madre. Evaluar y procesar estos eventos a través de la terapia puede ser crucial para la recuperación emocional.

- Desarrollo de redes de apoyo: contar con una red de apoyo sólida es vital para el bienestar de la madre. Esto incluye el apoyo de la pareja, familiares y amigos, así como grupos de apoyo para madres que atraviesan experiencias similares.

- Establecimiento de condiciones de autocuidado: establecer un sueño y descanso adecuados e incorporar hábitos alimenticios saludables pueden ser parte del plan de tratamiento.

Reconocer y tratar la depresión postparto es esencial no solo para el bienestar de la madre, sino también para asegurar un desarrollo saludable del bebé y la familia en su conjunto.

Rechazo a tu pareja después del parto

El rechazo a la pareja durante el postparto es un fenómeno relativamente común y puede tener múltiples causas. Algunas de ellas son:

- Cambios hormonales: los cambios hormonales después del parto pueden afectar el estado de ánimo y el deseo sexual de la mujer. La caída de los niveles de estrógeno y progesterona, junto con la producción de prolactina para la lactancia, puede disminuir la libido y aumentar la irritabilidad.

- Fatiga: el cuidado de un recién nacido es agotador. La falta de sueño y el cansancio extremo pueden hacer que la pareja se sienta abrumada.

- Foco en el bebé: los nuevos padres pueden estar completamente centrados en las necesidades del bebé, lo que puede dejar poco tiempo y energía para la pareja.

- Dolor físico y recuperación: el proceso de recuperación del parto, ya sea vaginal o cesárea, puede implicar dolor y malestar físico que afectan el deseo de cercanía física e intimidad.

- Cambios en la identidad y el rol: la transición a la maternidad puede generar una crisis de identidad y un cambio en el rol dentro de la relación. La mujer puede sentirse menos conectada con su identidad de pareja y más enfocada en su nueva identidad de madre y viceversa.

Algunos consejos sobre cómo abordar el posible rechazo que se experimenta durante este periodo hacia la pareja serían:

- Comunicación abierta y honesta: es fundamental que ambos miembros de la pareja hablen abiertamente sobre sus sentimientos y necesidades. La comunicación clara puede ayudar a evitar malentendidos y resentimientos.

- Fomentar la intimidad no sexual: reconectar a través de la intimidad emocional y el afecto físico no sexual puede fortalecer el vínculo. Gestos como abrazos, caricias y tiempo de calidad juntos son importantes.

- Repartir responsabilidades: compartir las responsabilidades del cuidado del bebé y las tareas del hogar puede reducir la carga sobre la madre y permitir más tiempo y energía para la relación de pareja.

- Reforzar el sentido de equipo: ver a la pareja como un equipo que trabaja junto en la crianza del bebé y en el cuidado del hogar puede fortalecer el sentido de unidad y

La llegada de un nuevo bebé trae consigo cambios significativos en la dinámica de la pareja, y estos cambios pueden generar tensiones y distanciamiento. Entender las causas y aprender a abordarlas es crucial para mantener una relación saludable y fuerte.

Duelo Perinatal

En este apartado hablaremos del duelo perinatal como momento único y complejo, exploraremos las fases que suelen componerlo, así como las diferencias entre diferentes términos relacionados. Entender estos aspectos es crucial para proporcionar el apoyo adecuado y para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de reconocer y validar este tipo de duelo del que tan poco se habla.

¿Qué es el duelo perinatal?

El duelo perinatal es una experiencia profundamente dolorosa que afecta a los padres y las familias que han sufrido la pérdida de un bebé durante el embarazo, en el momento del parto o poco después del nacimiento. Esta experiencia de duelo es particularmente intensa y compleja, debido a la naturaleza única de la pérdida. Los padres no solo lamentan la muerte de su hijo, sino también la pérdida de todas las esperanzas, sueños y expectativas que habían construido durante el embarazo.

El duelo perinatal puede manifestarse de diversas formas y variar significativamente de una persona a otra. Algunas de las emociones más comunes incluyen tristeza profunda, shock, incredulidad, culpa, ira y desesperanza. Este tipo de duelo también puede tener un impacto físico, con síntomas como insomnio, cambios en el apetito y fatiga extrema.

Además, el duelo perinatal suele ser acompañado por un sentimiento de aislamiento, ya que es una pérdida que no siempre es comprendida ni reconocida adecuadamente por la sociedad. La falta de rituales establecidos y el tabú alrededor del tema pueden hacer que los padres se sientan solos en su dolor.

El proceso de duelo perinatal es único y personal, pero existen ciertos elementos que pueden facilitar a las familias el procesamiento del dolor de forma más saludable:

- Contar con redes de apoyo emocional: tener el apoyo de familiares, amigos y otras personas cercanas puede ser fundamental. También suele ser de utilidad el unirse a grupos de apoyo para padres que han sufrido pérdidas similares.

- Rituales y conmemoraciones: es importante poder realizar algún tipo de despedida, proporcionando un cierre. Además, el tener algún recuerdo tangible, como huellas, o prendas de ropa, puede ayudar a los padres a mantener una conexión con su bebé y a procesar su pérdida de manera más concreta.

- Expresión de emociones: fomentar una comunicación abierta y sincera entre los miembros de la pareja y la familia puede ayudar a compartir el dolor y apoyarse mutuamente.

Fases del duelo perinatal

Basándonos en el enfoque del psicólogo William Worden (2009) el duelo perinatal conlleva una serie de tareas que las familias deben llevar a cabo para adaptarse a la pérdida. Estas tareas no son secuenciales ni lineales, sino que pueden ocurrir de manera simultánea y repetitiva y son las siguientes:

- Aceptar la realidad de la pérdida: la primera tarea consiste en reconocer y aceptar que la pérdida del bebé es real y definitiva. Es crucial que los padres comprendan que su bebé se ha ido y no volverá.

- Elaborar el dolor de la pérdida: la segunda tarea implica enfrentarse y trabajar con las emociones intensas que acompañan la pérdida. Sentimientos de tristeza, rabia, culpa y desesperación son comunes y naturales en esta etapa.

- Adaptarse a un mundo sin el bebé: la tercera tarea consiste en ajustarse a la vida diaria sin el bebé. Esto puede incluir la reestructuración de rutinas y roles, y la redefinición de la identidad como padres.

- Dar un significado personal a la pérdida: la cuarta tarea se centra en encontrar un significado personal y un relato que explique esa pérdida.

Estas tareas del duelo, según Worden, subrayan la necesidad de un papel activo en el proceso de duelo. Reconocer, enfrentar y trabajar a través de estas tareas puede ayudar a los padres a encontrar una forma de adaptarse y continuar viviendo tras la pérdida de su bebé.

Muerte gestacional, perinatal y neonatal

La pérdida de un bebé puede ocurrir en diferentes etapas del embarazo y después del nacimiento, y es importante entender las diferencias entre los términos muerte gestacional, perinatal y neonatal. Estas distinciones son cruciales para proporcionar el apoyo adecuado y reconocer las experiencias únicas de los padres en cada caso.

- La muerte gestacional se refiere a la pérdida del bebé durante el embarazo, antes del nacimiento. Esto incluye tanto los abortos espontáneos (antes de las 20 semanas de gestación) como las muertes fetales (después de las 20 semanas de gestación, pero antes del parto). Entre las causas comunes de muerte gestacional se encuentran anomalías cromosómicas, problemas en la placenta, infecciones, y trastornos de salud de la madre.

- La muerte perinatal abarca las pérdidas que ocurren desde las 22 semanas de gestación hasta los primeros siete días de vida del recién nacido. Este término incluye tanto la muerte fetal tardía como la muerte neonatal temprana. Las causas pueden incluir complicaciones en el parto, infecciones, malformaciones congénitas y problemas relacionados con el crecimiento y desarrollo del feto.

- El término muerte neonatal hace referencia a la pérdida del bebé dentro de los primeros 28 días de vida. Esta categoría se divide en muerte neonatal temprana (primeros 7 días) y muerte neonatal tardía (entre 8 y 28 días). Entre las causas de muerte neonatal se encuentran problemas congénitos, infecciones, complicaciones del parto prematuro, y problemas respiratorios.

Cómo acompañar las muertes perinatales

El acompañamiento adecuado en casos de muerte perinatal es esencial para proporcionar a los padres el apoyo emocional y práctico que necesitan durante uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Sin embargo, el mayor estudio realizado sobre muerte perinatal en España (2019) revela importantes carencias en el sistema hospitalario español.

Este estudio puso de manifiesto la necesidad urgente de formar adecuadamente a los profesionales sanitarios, ya que muchas de sus acciones pueden, sin querer, aumentar el dolor de las familias que enfrentan una pérdida perinatal. Entre los hallazgos más notables, se encontró que el 30% de las mujeres que dieron a luz a un bebé fallecido no estuvieron acompañadas por sus parejas u otras personas de su elección, debido a prohibiciones expresas del personal sanitario. Además, muchas mujeres y sus parejas no tuvieron la oportunidad de conocer a su hijo después del parto, a menudo por falta de información y apoyo adecuado. También se observó que a la mitad de las mujeres se les administraron sedantes durante su estancia en el hospital, lo cual está contraindicado debido a sus efectos negativos sobre el proceso de duelo. Por otra parte, menos de la mitad de las mujeres informaron sentir que tenían el control sobre la toma de decisiones relacionadas con su situación.

Para mejorar el acompañamiento en casos de muerte perinatal, es esencial que los profesionales sanitarios reciban formación específica que les permita manejar estas situaciones con sensibilidad y competencia. Algunos aspectos clave de esta formación incluyen:

- Comunicación empática: los profesionales deben aprender a comunicarse de manera clara, empática y respetuosa, proporcionando la información necesaria sin causar más angustia.

- Acompañamiento continuo: facilitar la presencia de la pareja u otras personas de apoyo durante todo el proceso, respetando las necesidades emocionales de la madre.

- Apoyo en la toma de decisiones: involucrar a los padres en todas las decisiones relacionadas con el parto y la despedida de su bebé, asegurando que se sientan escuchados y respetados.

- Contacto con el bebé: animar y facilitar el contacto con el bebé fallecido, proporcionando información sobre la importancia de este momento y ofreciendo apoyo durante el mismo.

Maternidad y Lactancia

La lactancia materna no solo provee nutrientes esenciales para el crecimiento físico del bebé, sino que también ofrece numerosos beneficios psicológicos, tanto para la madre como para el hijo. Además, en torno a la lactancia existen muchos mitos y realidades que es crucial conocer para desmitificar y promover una experiencia más saludable y positiva para la madre y el bebé.

Beneficios psicológicos para madre e hijo.

Durante los primeros meses de vida, en torno a la alimentación del recién nacido, se van asentando las bases del acercamiento del bebé y su entorno. La lactancia materna crea un vínculo único entre la madre y el bebé, fortaleciendo su conexión emocional. Este vínculo no solo proporciona al bebé una sensación de seguridad y bienestar, sino que también puede ayudar a la madre a reducir el riesgo de depresión postparto, mejorar su autoestima y fomentar un sentido de logro y satisfacción en su rol como madre. La liberación de oxitocina durante la lactancia también juega un papel fundamental en la promoción de estos efectos positivos.

Es importante destacar que la lactancia materna es un tema complejo y que no siempre resulta sencillo. Es fundamental no culpabilizar a aquellas que, por diversas razones, no pueden o eligen no dar el pecho. Es igualmente válido alimentar al bebé con biberón y no debe existir la percepción de que esto afectará negativamente el vínculo entre madre e hijo. Para favorecer este vínculo, es importante que la madre abrace al bebé y facilite el contacto corporal durante las tomas, replicando así los beneficios emocionales del contacto piel con piel que se produce en la lactancia materna.

Mitos y realidades de la lactancia materna

El mundo de la lactancia materna está rodeado de numerosos mitos que pueden causar confusión y ansiedad entre las madres. A continuación, desmitificamos algunos de los más comunes y ofrecemos una visión basada en la evidencia científica:

- La lactancia materna es fácil y natural para todas las mujeres. Aunque la lactancia es un proceso natural, no siempre es fácil. Muchas mujeres enfrentan dificultades iniciales, como problemas de agarre, dolor en los pezones e infecciones mamarias como la mastitis. Es importante buscar apoyo y asesoramiento para superar estos desafíos, y entender que necesitar ayuda no significa fracasar como madre.

- Si la lactancia es difícil es que algo está mal con la madre o el bebé. La lactancia puede ser difícil debido a una variedad de factores que no implican un problema subyacente grave. La falta de experiencia, la falta de apoyo adecuado y las expectativas poco realistas pueden contribuir a las dificultades.

- La lactancia materna siempre crea un vínculo instantáneo y especial con el bebé. Mientras que la lactancia puede fortalecer el vínculo entre madre e hijo, no todas las madres experimentan este vínculo instantáneamente. Sentimientos de frustración, ansiedad y agotamiento son comunes y normales. El vínculo puede desarrollarse con el tiempo y no está exclusivamente ligado a la lactancia materna.

Estos mitos perpetúan la idea de que la lactancia materna es siempre una experiencia idílica, ignorando las realidades y los desafíos que muchas mujeres enfrentan. Desmitificar estos conceptos puede aliviar la presión sobre las madres y fomentar un enfoque más realista y comprensivo hacia la lactancia materna.

Profesionales en Psicología Perinatal

La psicología perinatal es un campo especializado que aborda las necesidades emocionales y psicológicas de las familias y sus bebés durante el embarazo, el parto y el posparto. Los profesionales en psicología perinatal juegan un rol crucial en este periodo, proporcionando apoyo y orientación para promover la salud mental de las madres y facilitar una experiencia perinatal positiva. En este apartado, exploraremos el rol del psicólogo perinatal, la importancia de la salud mental perinatal y los beneficios que esto conlleva para la familia y el bebé.

¿Qué hace un psicólogo perinatal?

Los psicólogos perinatales están especializados en identificar y tratar los problemas emocionales y psicológicos que pueden surgir durante el embarazo y el posparto. Estos profesionales trabajan en colaboración con obstetras, pediatras y otros profesionales de la salud para ofrecer un apoyo integral a las madres y sus familias. Su labor incluye la intervención en casos de depresión postparto, ansiedad perinatal, y el duelo perinatal, entre otros, proporcionando terapias individualizadas y estrategias de afrontamiento adaptadas a cada situación.

A la hora de encontrar un especialista en el campo lo más apropiado suele ser consultar con el obstetra o ginecólogo que atiende el embarazo para pedirle alguna recomendación. También existen asociaciones que están dedicadas a la psicología perinatal y pueden proporcionar un listado de profesionales certificados como la Asociación Española de Psicología Perinatal (AEPP) o incluso los Colegios Profesionales de Psicólogos correspondientes a cada comunidad autónoma.

Importancia de la salud mental perinatal

Nuestra especie presenta características específicas que subrayan la necesidad de un apoyo físico y afectivo sólido durante el periodo perinatal. Los seres humanos nacemos muy prematuros en comparación con otros mamíferos, lo que significa que los recién nacidos son completamente dependientes de otro ser humano para sobrevivir. Esta dependencia hace que el sostén físico y emocional sea esencial para el desarrollo saludable del bebé y la madre.

El apoyo psicológico durante el periodo perinatal no solo beneficia a la madre, sino a toda la familia. La intervención temprana y el manejo adecuado de los problemas emocionales pueden mejorar la dinámica familiar, fortalecer el vínculo entre madre e hijo y asegurar un entorno emocionalmente saludable para el desarrollo del bebé. Además, una buena salud mental perinatal puede reducir el riesgo de problemas futuros y promover una mejor adaptación a los cambios que trae consigo la maternidad.

Algunas estrategias de utilidad para la promoción de la salud mental durante el periodo perinatal podrían incluir:

- Educación y conciencia: la existencia y distribución de charlas, talleres y material informativo sobre salud mental perinatal, cambios emocionales durante este período y cómo manejarlos.

- Redes de apoyo: la creación de grupos de apoyo en los que las familias puedan compartir sus experiencias y obtener apoyo emocional.

- Autocuidado: promover la actividad física moderada y llevar una alimentación equilibrada es esencial para el bienestar físico y emocional.

- Planificación y preparación: ayudar a las mujeres a crear un plan de nacimiento y postparto que incluya aspectos emocionales y de salud mental, preparándolas para posibles desafíos y educando a la familia sobre la realidad del posparto.

Manejo de Crisis y Apoyo

El manejo de crisis en el periodo perinatal es crucial para garantizar el bienestar tanto de la madre como del bebé. En este sentido, existen diferentes niveles de prevención desde los que abordar las necesidades que pueden surgir:

- Prevención primaria: se tratar de realizar acciones de promoción de la salud, evitando la aparición de dificultades relacionadas con la salud mental perinatal. Dentro de este nivel estarían todas las actividades que buscan proporcionar información y apoyo a las futuras madres y sus familias, fomentando un entorno saludable y preventivo desde el inicio del embarazo.

- Prevención secundaria: detección precoz de posibles dificultades como, por ejemplo, proporcionar apoyo psicoeducativo a personas con antecedentes de salud mental. Estas intervenciones están diseñadas para identificar y tratar problemas emergentes antes de que se conviertan en crisis más graves.

- Prevención terciaria: el objetivo sería proveer tratamiento y rehabilitación para minimizar el impacto de una dificultad ya establecida. Esta prevención se centra en el manejo y la rehabilitación de condiciones de salud mental, proporcionando el apoyo necesario para la recuperación y el bienestar continuo de la madre.

- Prevención cuaternaria: minimizar el daño potencial causado por las intervenciones sanitarias. Evitar sobrediagnósticos o infradiagnósticos mediante la elaboración de protocolos que disminuyan las dificultades adicionales que pueden surgir de las intervenciones médicas. Esta prevención se enfoca en la evaluación crítica y la mejora de las prácticas médicas para asegurar que ninguna acción sea innecesaria o perjudicial.

La implementación efectiva de estos niveles de prevención es esencial para proporcionar un apoyo integral y proactivo a las madres durante el periodo perinatal, ayudándolas a navegar este tiempo desafiante con mayor seguridad y bienestar.

Cómo atender a una embarazada con crisis de ansiedad

El periodo perinatal es una etapa crítica que requiere una atención especial y un enfoque multifacético para garantizar el bienestar tanto de la madre como del bebé. Atender a una embarazada en crisis de ansiedad implica implementar estrategias específicas de intervención y apoyo, destacando la importancia de un entorno de apoyo sólido, un encuadre flexible y el trabajo interdisciplinario de todos los profesionales involucrados.

En situaciones de crisis, las intervenciones inmediatas pueden ser cruciales. Enseñar técnicas de relajación, como la respiración profunda, la relajación muscular progresiva y la meditación, puede proporcionar alivio rápido. Además, introducir ejercicios de mindfulness puede ayudar a la embarazada a mantenerse en el presente y reducir la preocupación excesiva.

La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) es una herramienta poderosa en el manejo de la ansiedad. La reestructuración cognitiva puede ayudar a identificar y desafiar pensamientos irracionales o negativos, mientras que la desensibilización sistemática puede reducir el impacto de situaciones generadoras de ansiedad de manera controlada. En casos severos, puede ser necesario evaluar la necesidad de intervenciones farmacológicas. La medicación ansiolítica, bajo estricta supervisión médica, puede ser considerada, siempre equilibrando los riesgos y beneficios para la madre y el bebé.

Un entorno de apoyo personal es crucial para una embarazada en crisis de ansiedad. Involucrar a la pareja, la familia y los amigos cercanos puede proporcionar un apoyo emocional y físico vital. Además, la participación en grupos de apoyo puede ofrecer un espacio seguro para compartir experiencias y recibir apoyo de otras mujeres en situaciones similares.

El periodo perinatal requiere un encuadre flexible en cuanto a tiempos, necesidades y urgencias. La atención debe adaptarse a las fluctuaciones en el estado emocional y físico de la embarazada, respondiendo rápidamente a las emergencias y ajustando los tiempos de las sesiones según las necesidades.

El trabajo interdisciplinario es crucial para ofrecer una atención integral y coherente. La colaboración entre obstetras, matronas, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales asegura que cada aspecto del bienestar de la madre y el bebé sea abordado de manera holística. Cada profesional aporta su experiencia y conocimientos para ofrecer el mejor apoyo posible.

Un enfoque integral que combine estas estrategias de intervención y apoyo, junto con un encuadre flexible y el trabajo interdisciplinario, puede marcar una gran diferencia en la experiencia de una embarazada que enfrenta una crisis de ansiedad, promoviendo su salud mental y su bienestar general durante este periodo crítico.

Conclusiones

La psicología perinatal se dedica a estudiar y abordar los aspectos emocionales, psicológicos y sociales que rodean el embarazo, el parto y el posparto. Durante este periodo, las mujeres atraviesan una etapa de vulnerabilidad emocional significativa, lo que hace fundamental una atención psicológica adecuada. Estudios indican una clara morbilidad psiquiátrica asociada con el nacimiento de un hijo, mostrando que alrededor del 10% de las mujeres experimentan un episodio depresivo mayor en el primer año después del parto, cifra que aumenta al 30% si se incluyen episodios depresivos menores. Además, somos conscientes de que existe un infradiagnóstico de estas patologías durante este periodo y que seguramente las cifras podrían ser mucho más alarmantes. Estos datos subrayan la necesidad de un enfoque integral para la salud mental perinatal.

En lo que la sociedad entiende por maternidad, y particularmente en torno a la lactancia materna, las mujeres se enfrentan a numerosos mitos y estereotipos que pueden influir negativamente en su bienestar emocional. Los roles de género impuestos por la sociedad durante este periodo a menudo colocan expectativas y presiones que pueden ser abrumadoras. Es esencial desmitificar estos conceptos y proporcionar información precisa y apoyo emocional a las mujeres, ayudándolas a manejar las expectativas y las realidades de la maternidad.

Como hemos ido examinando, ansiedad y depresión están muy presentes a lo largo de todo el periodo perinatal, teniendo un impacto significativo no solo en su bienestar personal, sino también en sus relaciones de pareja. Las tensiones derivadas de problemas emocionales y psicológicos pueden afectar la dinámica de la relación, haciendo vital la intervención temprana y el apoyo adecuado. Crear un entorno de apoyo sólido, que incluya a la pareja, la familia y los amigos, es crucial para ayudar a las mujeres a manejar estos desafíos.

El rol de los profesionales de la salud es fundamental para la psicología perinatal y maternidad. Sin embargo, es necesario adoptar un enfoque menos biologicista y más centrado en las necesidades y deseos de las mujeres. La atención integral y personalizada, que contemple los aspectos emocionales y psicológicos del embarazo y el posparto, es esencial para mejorar los resultados de salud mental durante este periodo. El trabajo interdisciplinario entre obstetras, matronas, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales es vital para ofrecer una atención integral y coherente. Cada profesional aporta su experiencia para abordar los distintos aspectos del bienestar de la madre y el bebé.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baena, S., Fajardo, P., Ariza, M., Salvador, J., García, E., & Ruiz, M. (2018). Incidencia, prevalencia y factores de riesgo relacionados con los síntomas de ansiedad durante el embarazo. Psicothema, 30(2), 187-193.

García-Esteve, L., Navarro, P., Ascaso, C., Aguado, J., Torres, A., & Martín-Santos, R. (2008). Prevalencia y factores de riesgo de la depresión posparto en una muestra de madres primerizas españolas: estudio prospectivo de 6 meses de seguimiento. Revista de Psiquiatría y Salud Mental, 1(4), 157-165.

García, M., & López, A. (2019). Beneficios del contacto piel con piel en las primeras relaciones padres-infante. Revista de Psicología Infantil y Desarrollo Humano, 10(2), 45-58.

Korevaar, T. I., Steegers, E. A., Pop, V. J., & Broeren, M. A. (2009). Hipertiroidismo transitorio de la hiperémesis gravídica y tirotoxicosis gestacional transitoria. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Organización Mundial de la Salud. (2014). Prevención y eliminación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud. Ginebra: OMS.

Osorio, F., & Torres, F. (2019). Prevalencia de la depresión postparto y factores asociados en mujeres que acuden a centros de salud. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 84(2), 129-136.

Umamanita. (2019). Informe Umamanita – Calidad de la atención sanitaria en casos de muerte intrauterina. Umamanita.

Worden, J. W. (2009). El tratamiento del duelo: Asesoramiento psicológico y terapia. Paidós.

Escrito por...